Propuestas chilenas en Bienal de Venecia invitaron a reflexionar sobre inteligencias natural, artificial y colectiva

“De Venecia a Chile: Reflexiones sobre las inteligencias naturales, artificiales y colectivas”, reunió las participaciones desde Chile en la reciente en Bienal de Arquitectura de Venecia.

07 / 08 / 2025

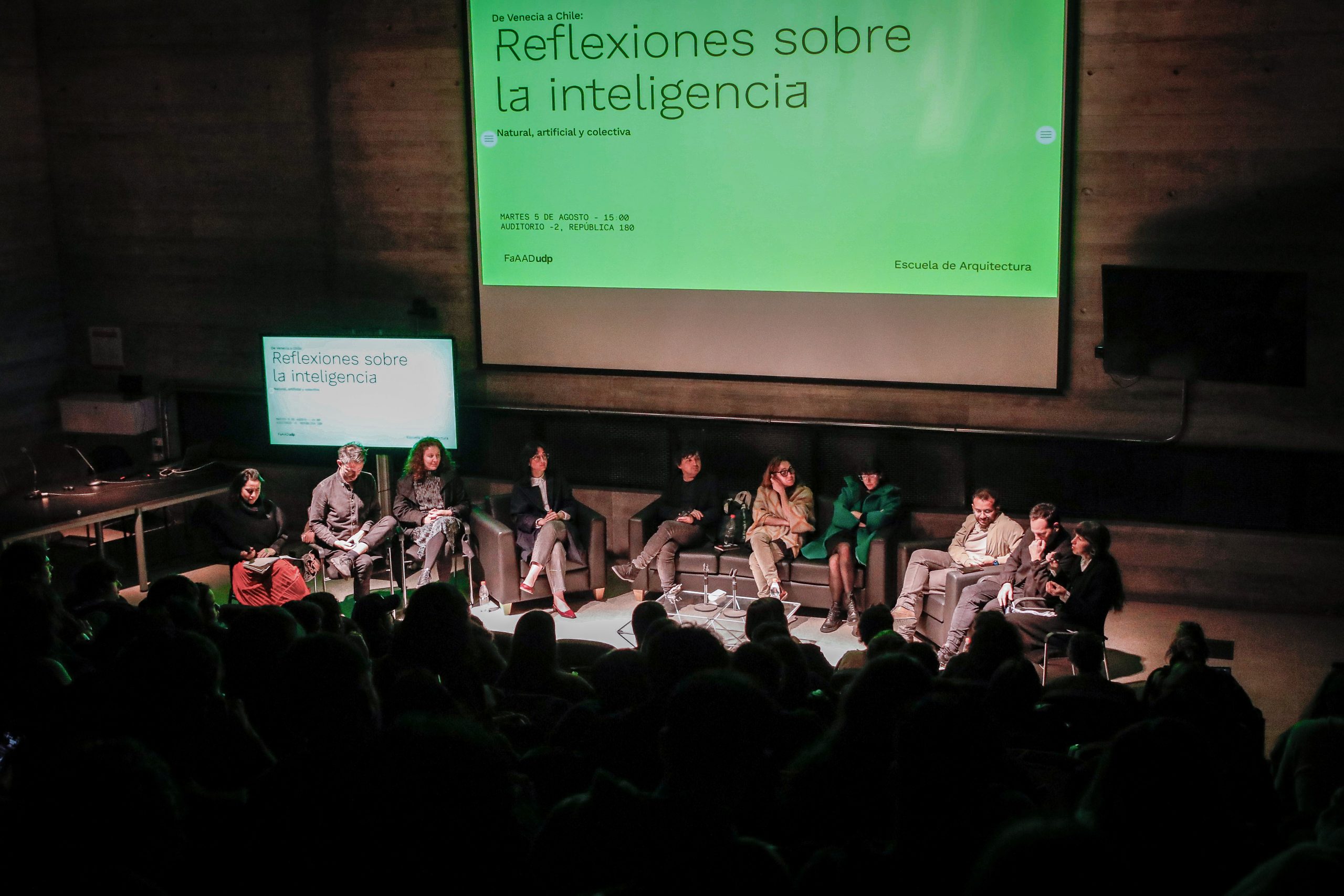

Este martes 5 de agosto se llevó a cabo en la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales el conversatorio “De Venecia a Chile: Reflexiones sobre las inteligencias naturales, artificiales y colectivas”, una jornada que reunió a destacados exponentes nacionales e internacionales vinculados a la reciente participación chilena en la XIX Bienal de Arquitectura de Venecia.

La actividad, moderada por Alejandra Celedón , decana de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, comenzó con una reflexión sobre el valor de la colaboración intelectual y académica en el contexto de las bienales de arquitectura. Alejandra contextualizó la importancia de la Bienal de Venecia y subrayó su aporte al pensamiento arquitectónico global: “Es un lugar donde uno se construye las preguntas y desafíos contemporáneos, donde se generan archivos y conversaciones que cruzan territorios”, señaló.

Durante la jornada se presentaron cuatro proyectos curatoriales que abordaron el llamado curatorial de Carlo Ratti para pensar las inteligencias naturales, artificiales y colectivas .

De Chile a Venecia: crítica territorial a la infraestructura digital

El primer equipo expuso el Pabellón de Chile , titulado Inteligencias Reflexivas , conformado por Serena Dambrosio , Editora de la Revista 180; Nicolás Díaz , estudiante doctoral del Núcleo Milenio FAIR y del doctorado en Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la PUC; Linda Schilling , candidata a doctora del Center for Research Architecture at Goldsmiths, y con diseño expositivo a cargo de Pedro Silva , Director de la Escuela de Diseño UDP.

El proyecto abordó el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile desde una perspectiva crítica, enfocándose en las mesas de trabajo impulsadas por el gobierno entre 2018 y 2024 para regular la IA. A juicio de los curadores, estos espacios excluyeron a actores fundamentales como las comunidades, los territorios y los cuerpos minerales e hídricos involucrados en el proceso.

La propuesta curatorial utilizó la mesa de trabajo como dispositivo espacial, político y simbólico para visibilizar esas exclusiones. El pabellón se compone de una gran mesa rodeada por 25 modelos de centros de datos proyectados en el país, junto a una instalación audiovisual que reflejaba las tensiones entre infraestructura digital y ecologías locales.

“El pabellón fue concebido como un espacio para cuestionar cómo se construye inteligencia colectiva y qué tipo de cuerpos quedan fuera de estas conversaciones”, explicó Pedro Silva.

En palabras del equipo, su objetivo era “repensar los espacios de negociación y visibilizar las fricciones socioambientales generadas por la infraestructura tecnológica en Chile” .

“Ecologías Híbridas”: visualización crítica del agua y la inteligencia artificial

En segundo lugar, Martín Tironi , director de la Escuela de Diseño PUC, y Manuela Garretón , académica de la misma casa de estudios, presentaron Ecologías Híbridas , proyecto desarrollado en el Núcleo Milenio FAIR y actualmente exhibido en el Arsenale de la Bienal .

La propuesta busca rematerializar los procesos que sustentan la IA, haciendo visible su impacto ecológico —especialmente en relación con el agua— y desafiando la narrativa ecomodernista que presenta la tecnología como aliada del cambio climático. “Mientras más inteligente y ligero el dispositivo, más profunda es la excavación que lo sostiene” , advirtió Tironi.

A través de una instalación interactiva, el público puede visualizar imágenes generadas por IA que representan 54 dimensiones de la inteligencia del agua , divididas en propiedades físico-químicas, ciclos naturales, procesos vitales y relaciones culturales. “La idea fue pensar el agua como una entidad viva, con agencia y memoria, más allá de su reducción a cifras o métricas de consumo” , explicó Garretón.

Esta segunda versión de Ecologías Híbridas planteó una metáfora crítica frente a la lógica extractivista de la IA, proponiendo una mirada relacional y sensible del medio ambiente. El proyecto articula tecnología, diseño y filosofía política para invitar a nuevas formas de conciencia sobre las condiciones materiales que hacen posible la inteligencia digital.

“Deserta Ecofolie”: arquitectura mínima para un planeta en crisis

El tercer equipo fue liderado por Pedro Ignacio Alonso , jefe del Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos PUC, y la curadora Pamela Prado . Deserta Ecofolie es una propuesta experimental de vivienda mínima de 16 m² , diseñada para operar de forma completamente autónoma en el desierto de Atacama .

Inspirado en la figura del historiador Reyner Banham y su idea de la arquitectura como tecnología nómada, el pabellón buscó reimaginar las posibilidades de la arquitectura en contextos extremos.

“La pregunta era: ¿cuál es el objeto arquitectónico más pequeño posible que permita habitar el desierto?” , señaló Alonso.

El prototipo fue construido con tecnologías ecotécnicas como paneles solares, atrapanieblas, baños secos y microinvernaderos, buscando independencia total de redes urbanas y una huella de carbono negativa. La obra fue realizada en colaboración con instituciones chilenas, portuguesas y danesas, incluyendo el Centro del Desierto de Atacama y CINARK de Dinamarca .

La instalación funcionó tanto como dispositivo de supervivencia climática como declaración política y ecológica. Prado lo definió como “un ensayo arquitectónico sobre el límite entre diseño, tecnología y vida sustentable en un planeta alterado” .

Pabellón de Qatar: hospitalidad como arquitectura de resistencia

La cuarta presentación estuvo dedicada al Pabellón de Qatar , titulada Beyti Beytak. Mi casa es tu casa. La mia casa è la tua casa , curada por Aurélien Lemonier y Sean Anderson , con identidad visual y diseño expositivo de la diseñadora UDP, Constanza Gaggero .

La exposición exploró la hospitalidad arquitectónica como una experiencia cultural, social y política en la región MENASA (Medio Oriente, Norte de África y Asia del Sur). A través de obras de arquitectura moderna y contemporánea, el pabellón examina cómo esta práctica ha sido clave en la conformación de vínculos entre personas, culturas y territorios.

La propuesta abordó la hospitalidad como un acto cívico y ético , más allá de la función doméstica. Se analizaron espacios como el oasis, la casa urbana, la mezquita o el jardín, revelando cómo los entornos construidos y naturales pueden convertirse en herramientas para el encuentro y la transformación social.

El pabellón de Qatar destacó por su capacidad para diluir los límites entre lo íntimo y lo colectivo , y por proponer una mirada crítica sobre las formas en que la arquitectura participa de los procesos de acogida, refugio y convivencia.

De Venecia a Chile: cruces sobre la inteligencia

El evento concluyó con un conversatorio entre los equipos curadores y el público asistente , compuesto por académicos, estudiantes y profesionales del diseño y la arquitectura. Se generó un diálogo en torno a las formas de inteligencia, sobre la relación entre inteligencia artificial, territorio, extractivismo y ecología, así como sobre el rol que debe asumir la arquitectura frente a los desafíos del presente.

La decana de la FAAD UDP cerró la jornada haciendo un llamado a los y las estudiantes a involucrarse críticamente en estas discusiones: “El objetivo es atreverse a hacer preguntas, aunque sean simples o complejas. Solo así se puede construir inteligencia colectiva desde Chile” .